-

2024年11月16日地学学生科学賞表彰式

11月16日(土)に静岡県学生科学賞の表彰式に参加しました。

地学部軽石班は以下のタイトルで県教育振興委員会賞を受賞しました。

「遠州灘の漂着軽石を探る~暗褐色軽石の識別と同定~」

-

2024年11月16日地学WPIサイエンスシンポジウム

11月16日(土)に京都大学で第13回WPIサイエンスシンポジウムが開催され、地学部大気班が参加しました。

これは世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)の一環で、若手研究者や高校生が集まり、サイエンストークや研究ポスター発表会などを行うイベントです。

生物分野の発表が多い中、スプライトと呼ばれる珍しい高高度発光現象に関する地学分野の発表を堂々としてきました。

本プログラムは生物部とともに参加しました。

-

2024年11月10日地学生徒理科研究発表会県大会

11月10日(日)に生徒理科研究発表会県大会が静岡科学館る・く・るで行われました。

本校は地学部と生物部合わせて計5件の発表を行いました。

地学部では軽石班が最優秀賞を受賞、地学部門で県1位となったため、

R7年度全国高等学校総合文化祭(かがわ総文)への出場が決定しました。

今後も様々な論文審査・ポスタ-セッションに参加する予定です。

今回頂いた質問やアドバイスを参考にさらに探究活動を進めていきます。

-

2024年10月28日地学国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)訪問

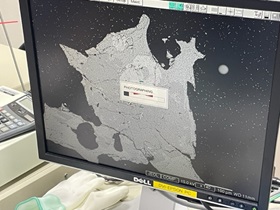

10月26日(土)に神奈川県横須賀市にある国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)へ訪問をしました。

静岡県に漂着した暗褐色軽石が、昨年10月に噴火した硫黄島の軽石ではないか?

という仮説を検証するために鉱物組成や化学組成、火山ガラスの屈折率など多角的に調べてきました。

研究を進める上で、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)海域

地震火山部門 副主任研究員の吉田健太様に資料提供やアドバイス等ご協力いただいており、

その中でご厚意で機構訪問をさせていただけることになりました。

私たちが頭を悩ませていた疑問に快くお答えいただくだけでなく、

私たちの試料を用いて、卓上型試料研磨機(ラボポール-30)による薄片作成体験や

電解放出形電子線プローブマイクロアナライザー(JXA-8500F)による火山ガラスの化学分析測定を

経験させてもらうことができました。

このような専門機器を扱うことは中々できないため、非常に貴重な経験をさせていただきました。

今後はご助言いただいたことを参考にさらに研究を発展させていきます。

この場を借りて吉田健太様に厚くお礼申し上げます。

-

2024年10月25日地学学生科学賞 県科学教育振興委員会賞 受賞

静岡県学生科学賞において、軽石班が県科学教育振興委員会賞を受賞しました。

研究タイトルは下記のとおりです。

「駿河湾・遠州灘の漂着軽石を探る~暗褐色軽石の識別と同定~」

おめでとうございます。

-

2024年10月16日地学生徒理科研究発表会西部大会

10月13日(日)に生徒理科研究発表会西部大会が行われました。

磐田南高校地学部はこれまでの研究成果をまとめて、下記について発表しました。

軽石班:「駿河湾・遠州灘の漂着軽石を探る~暗褐色軽石の識別と同定~」

固体地球班:「遠州灘鮫島海岸のジルコンの様相による供給岩体の推定」

大気班:「日本海中部で発生した移動型スプライトの発生形態の解明」

自分たちの専門性の高い発表をいかに相手に伝えられれるかを意識して堂々と発表しました。軽石班・固体地球班は来月開催される県大会(@静岡科学館るくる)に出場します。

-

2024年08月05日地学全国高等学校総合文化祭自然科学部門 奨励賞受賞(全国4位~8位)

8月3日~8月5日に岐阜県大垣市岐阜協立大学で開催された

全国高等学校総合文化祭自然科学部門研究発表地学部門に固体地球班が出場しました。

研究タイトル「磐田市鮫島海岸で見られたジルコンの様相による起源の推定」

自分たちの専門的な研究を如何に分かりやすく伝えるかを意識し、当日は落ち着いて発表することができました。

その結果、奨励賞(全国4位~8位)を受賞! 昨年に引き続き賞を頂く事ができました。

研究発表以外にも、巡検に参加し

①金生山化石館

②根尾谷断層観察館

で本物の化石や断層を見てきました。

教科書に掲載されている化石や断層を実際に観察するとともに、自然のスケールに驚かされるばかりでした。

本当におめでとうございます。

-

2024年07月01日地学はぐま祭二日目~ティラノサウルスの登場~

はぐま祭が行われました。地学部はコモンテラスでペットボトルロケットの実験を行いました。

屋上まで飛ばすことはかないませんでしたが、多くの人に見ていただきました。

ティラノサウルス(K松)も登場し和やかで楽しい催しとなりました。 -

2024年06月03日地学日本地球惑星科学連合(JpGU)2024年大会 高校生セッションに参加

5月27日(日)にJpGUに地学部3年生が参加してきました。

JpGUとは年に1度開催される地学に関する大規模な学会で、専門性の高い先生方の発表を公聴できるだけでなく、企業や大学の紹介・書籍・化石等の物販などもあり、魅力のあるイベントです。

そこで、生徒はポスター発表を行い、自分たちの研究の成果を堂々と発表しました。

また、自分たちの研究分野を専門とする先生方も発表に来てくださり、アドバイスをいただきました。

さらに、自分たちのように高校生で精力的に研究を行う高校生徒も交流することで、モチベーションも上がったと言います。

3年生にとってJpGUが最後の大会となるため、今後は2年生が引き継ぐ形で研究を続けていきます。

ポスター発表の審査結果は後日発表されます。

-

2023年10月31日地学硫黄島起源の軽石の調査

2023年10月30日に伊豆小笠原弧南部に位置する硫黄島が噴火しました。

その噴火に伴ってできた軽石が、4月末に神奈川県に漂着したとの情報をいただいたため、

遠州灘鮫島海岸にも漂着している可能性があるのでは?という仮説のもと、漂着軽石の採取を目的にフィールドワークを行いました。

1年生1人、2年生4人、3年生1人の計6人で2時間ほど調査を行い、硫黄島起源と思われる軽石を採取!

2時間かけて1個ですが、見つかったことに意味があります。

今後は試料の分析をして、軽石が本当に硫黄島のものか調べていきます。

※その後、西部~中部の海岸について追加調査を行い、複数地点で硫黄島起源と思われる軽石を採取しました。