活動概要

ビジネス(チャレンジ)部は高校生が主体となってビジネスで地域課題の解決を行っている。何の事業を行うか、どのようなスケジュールで行うか、利益の処分方法など生徒が意思決定して実践していく。教員では助言できないことは外部の専門家に協力していただく。失敗覚悟で挑戦をしていく。生徒の発案から、現在下記の3事業を展開中。

お茶(和紅茶)事業

牧之原市の特産であるお茶振興をねらい、和紅茶を製造し販売している。

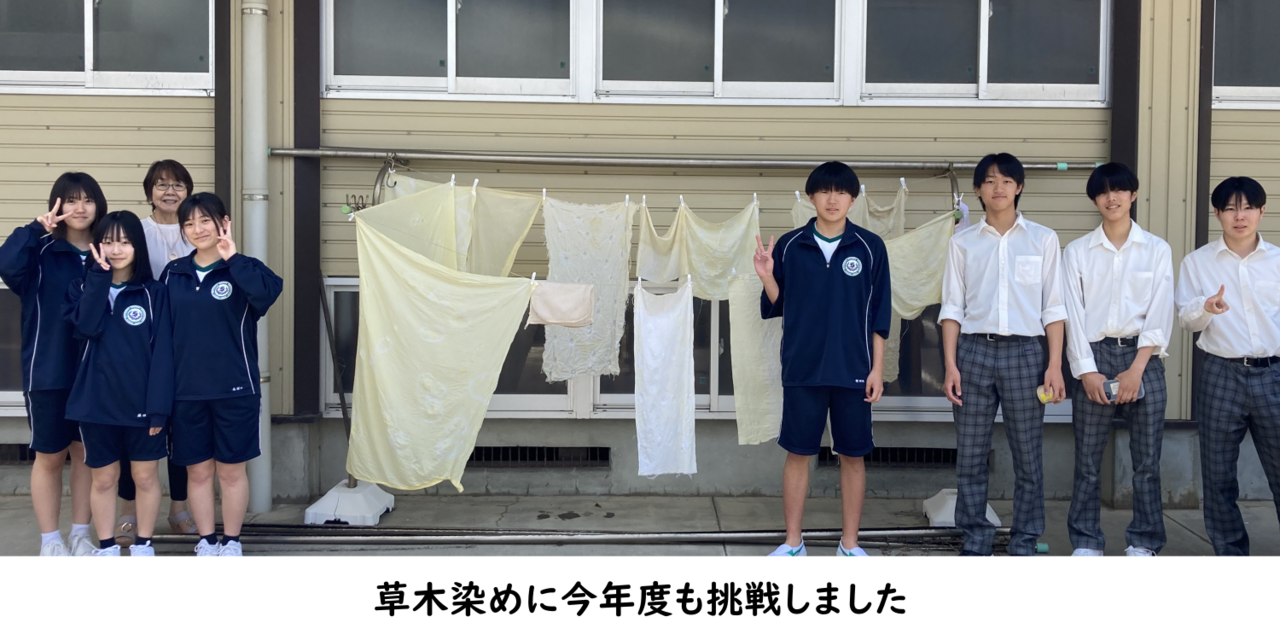

草木染め事業

お茶を煮だして、布に色を付ける。その色を付けた布から商品開発を行っている。

シーグラス事業

牧之原市には海もある。海岸清掃を行い見つけたシーグラスから商品開発を行っている。

連携先、外部リンク

背景

私たちが生きる日本社会には課題が多い。人口減少、少子高齢化、産業構造の変革の遅さ、デジタル貿易赤字、格差など枚挙にいとまがない。そんな社会に出ていく子どもたちは、私たちとともに様々な課題に立ち向かっていかねばならない。そこには産業発展と子どもたちが経済的に自立していくことが必要ではないか。しかし、教育の仕組みには下のとおり問題がある。これらを解決する取り組みとしたい。

教員の問題

産業社会に子どもたちを送りだす公立高校の教員には就業経験がないことが多く、特定領域にのみ詳しく世間知らずになりがちである。予算的な制約があることに加え、多忙化により教員の時間的な制約もある。情報を一方的に教えることに慣れた教員は、子どもの考えを引き出し、人を生き生き活動させるマネジメントが不得意である。

新自由主義的の課題

教育界には「新自由主義的教育改革」の影響が色濃く残る。学校選択制など競争原理が導入されたことで、学校は目に見える成果が求められ、偏差値偏重や資格検定試験の取得を極端に志向した。教育課程もこの流れを大きく受ける。山高ければ、裾野広しである。多くの生徒への一斉授業を行い、高い山、つまり秀逸な進学実績や取得した検定の成果を広報し、生徒募集につなげる仕組みがつくられてきた。偏差値偏重の問題はみなが知るところであるし、少子化が進んでいるなか競争原理によって学習意欲を高めることができているのだろうか。また大学進学を希望しない生徒にどのような価値を提供できているのだろうか。

縦割り行政・関連性がない狭い学問領域を扱う

農産品を人々に提供したいと考える際、農作物栽培は農業科、マーケティングは商業科、機械による効率化は工業科といった具合に役割分担されている。これは縦割り行政の影響だ。本来は関連性がある内容であっても学校では関連性が断ち切られる。狭い学問領域を教員が教えるため、子どもがなぜそれを学ぶのか(教育の職業的意義)を感じにくい。これは本田由紀 さんが指摘していることである。

「Education」を「教育」とした誤り

田中萬年さんは次のように主張する。

わが国の教育がもたらす問題は、第一に「教育」を「教え育てること」と漢字の意のままに解し、「何を教えるか」「どのように教えるか」を すぐさま問題とすることである。そこから画一的な基準に基づく「指導」が体系化される。画一化の「教育」は、個性無視の「教育」に直結する。このような教育観は人間を1つの尺度でしか評価できなくなり、その評価基準に合わなかった人を既成の枠から外れた人として区別し、差別することになる。引用元:基盤整備センター

経路依存性の強さ

企業は企業価値を高めるため、AIやブロックチェーンなどの技術を取り込む。そこには必ず投資と人材育成が伴う。学校はどうだろうか。民間よりもずっと動きが遅い行政機関が学習指導要領や検定教科書に決め、教育は行われる。終身雇用を維持し、副業禁止であることから教員が外部と接する機会は限られる。高校は大学や企業に人材を送るための機関と認識されるなど様々な要因で変化できない。

方針

子どもが主体・意思決定

時間や費用に見合う収益・成果を得る方法を子ども自身が選択し、実行していくことが必要だ。素直さは大切かもしれないが、言われたまま行動する、いわゆる工業モデルの教育は脱したい。

リベラルアーツ・職業訓練的

スマートフォンで情報に容易にアクセスできる今日、生徒が情報を集め課題解決を図る、学問分野を超えたリベラルアーツである。ビジネスという手法を介して、地域課題を解決しつつ、地域にも生徒にもよい活動にしていく。仕事を介すると、手先の器用さや営業力といった多様な個性を発揮できる。

共通価値の創造・教員育成

この地域の子どもたちに合った、この牧之原地域の大人たちも参画する、競うだけでない教育活動。生徒も教員も地域の皆さんと意識を共有し、学校価値を高める「共通価値の創造(Creating Shared Value)」も目指す。こうして、教員は子どもと地域を活かす方法を考えていく。

学校から社会への移行

子どもたちは困っている人を助けようという意思を持っていたり、美的センスに優れたり、創造性が豊かであったり、多様な個性・考えを持っている。それらを活かしながら、どのように生きるか模索する活動。ニートになったり、子どもたちが社会に拒絶されないよう地域社会との接点を多くしていく。

これまで

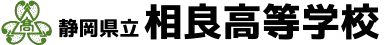

動画作成講座1日目

8月23日、株式会社サンライズの永井様をお招きし、動画講座(構成)を実施。永井さんによると動画の作成は、動画ソフトの操作方法に意識が向かいがち。しかし、重要なのはどのような写真や映像をどのような順番で流し、動画を見る人に何を伝えるかという構成要素。いくつかの動画を閲覧しながら、自分たちで構成を検討。動画を見る人に何を伝えたいのかによって、その部分にどれだけ時間を割くかを決める。また人の心に訴えかけるような動画になるといいね。(顧問)

静岡匠宿を訪問

8月21日、草木染の生徒が、静岡匠宿を訪問。お茶染めの鷲巣さん、前田さんとお話した。これまで草木染めを行ってきた経緯や状況を相談した。商品開発の染めの工程について、協力をしていただけることに。静岡匠宿のなかには、駿河竹千筋細工など様々な工芸工房や作品があった。草木染めもその一つで、お茶産業の有名なこの牧之原市でも、ビジネスをしてみたいと思った。(顧問)

お茶の販売・営業の方法を教わる

8月20日、荒畑園にお茶事業の生徒が訪問。お茶の製造販売の最前線について、営業企画部の中山様にお話を伺った。ああしようか、こうしようかと意見が出るものの、まだ行動に移せていない子どもたちに、「すべて、やってみれば!」と中山様の御助言。顧問も同意。アントニオ猪木さんの名言を借りるならば、「この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ。危ぶめば道はなし。」「踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる。」「迷わず行けよ。行けばわかるさ。」ですかね。成田悠輔さんの言葉で表現すれば、「僕がもっと大切だなと思うのは、上手くいくかどうか全くわからない、多分失敗するという中でも、とりあえず無理やり足を踏み出してしまう、意味不明な勇気をどう持つかということじゃないかと思うんです。」この勇気が、日本の社会には著しく欠けているし、最も必要なことのように感じる。(顧問)

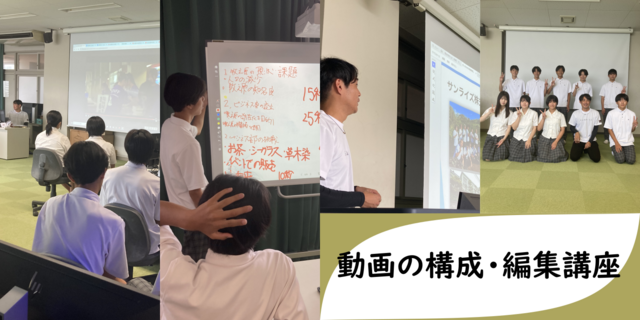

会計講座

8月20日、これまで行った取引について、税理士の杉山様を教わりながら、会計ソフトに入力した。会計をエクセルや紙にまとめておく方法よりも会計ソフトを用いることで現在の資産や費用の状況をすぐに把握できる。取引は現金をすぐに銀行口座に預け入れることから、預金出納帳に主に入力していく。よく取引する勘定科目については、辞書登録機能を使う。パターン化しているので簿記を学んだことがない普通科の子にとっても、容易に処理ができそう。簿記を学ぶ必要があるかな。基本原理だけでも理解しておくといいね。お茶事業は、製造コストが序盤に大きくかかるが、その後は売上を伸ばしていけば、利益を生み出せそう。また6月に製造したお茶の在庫を金額として処理するのは少し難しいが、帳簿に記載できればより正確な会計処理となりそう。事業部が3つあるので、部門にわけて会計処理できることも学んだ。このキャッシュフローをもとに高校生たちで売上目標を設定してほしい。(顧問)

心豊かな社会をつくるための子ども教育財団式典

2024年月末ビジネス部が大変お世話になっている心豊かな社会をつくるための子ども教育財団の8周年記念式典に参加してきました。場所は名古屋にあるトヨタ産業技術記念館です。鈴木寛さんをはじめ各界でご活躍されている登壇者のお話を聞き、部員は「普段聞けない話だった。」と感想。難しい話だったと思いますが、教育や様々な視野を身につけてくれればと願うばかりです。パネルディスカッションは高校の探究に関するものでした。かつて日本は若年人口が多く大学入試という競争によって、意欲を引き出し学力を高めようとしたが、近年はその競争原理が効かなくなっています。子どもたちに勉強を強制するよりも、探究活動によって内発的動機付けを行わないと、大人になってから自ら学ばなくなるといった趣旨の話が印象的でした。入試も大切ですが、人の幸せとは何か、生き方を考える、そんな機会があってもよさそうですね。懇親会にも出席させていただき、様々な方と交流させていただき、幸せでした。(顧問)

海の家で和紅茶とミサンガを販売

2024年7月末~8月に静波海岸の海の家「静波館」でI-Biz生徒(ビジネス部)がつくった和紅茶、シーグラスを使ったミサンガを販売している。夏休み中に何度か、高校生も販売する。もし近くに寄った際には、お立ち寄りください。海の家は駿河湾から吹き込む風で、内陸部にいるよりもかなり涼しく感じられる。台風や地震の影響で、海の家の経営の難しさを感じた。(顧問)

ふるさと納税の仕組み調べ

2024年7月お茶事業の部員が、紅茶の販売についてふるさと納税という方法があることを知り、詳細についてお話を聞こうとまきのはら活性化センターを訪問しました。ふるさと納税の仕組みがやや難しかったようです。(笑)牧之原市のふるさと納税カタログを見て、地域の多くの業者が納税や自社の商品を人々に提供しようと必死になっていることに気づきました。この中で売上を上げていくのは、なかなか厳しそうです。しかし、自分たちの商品で市の納税に協力できるのはよいことだと感じました。どうなるか楽しみです。(顧問)

ロゴマーク刷新

2024年6月~7月にロゴマークを刷新しようと部員が模索していました。自分たちではつくれないと考え、本校教育にこれまで御支援していただいている株式会社サンロフトさんに相談しました。私たちの考えをしっかり汲み取ってくださり、ロゴマークが完成しました。プロの仕事に、ビジネス部の生徒もビックリ!牧之原市はお茶、畑、山というイメージが強いですが、海にも面して海産資源も豊富です。そんな牧之原市のまち・産業を発展させるべく、高校生の決意をロゴマークにしっかり表現してくれました。サンロフトの皆さん、本当にありがとうございました。(顧問)

紅茶の製造

2024年6月中旬牧之原中学校のお茶畑から、2番茶を摘採。生徒は授業があるため、職員でお茶刈を行いました。刈り取ったお茶は茶業研究センターに搬入。翌日、文化祭の代休日でしたが、ビジネス部の生徒が出勤し、紅茶を製造しました。萎凋、揉捻と工程が進むにしたがい、香りが紅茶になってきました。品質を良くするために茶葉の上の部分が重要だということがわかりました。お茶の製造について、茶業研究センターの皆さんに協力したいただきました。本当にありがとうございました。またお茶畑を刈らせていただき、牧之原中学校の皆さん、本当にありがとうございました。(顧問)

草木染め1回目

2024年5月相良高校にて、𠮷原様をお迎えして、草木染めを行いました。草木といっても使うのはお茶です。新茶は水分も多く、思ったよりも濃く染まらなかったです。表現を変えると、やさしい色になりました。草木染めのサンプルを吉原様に見せていただきました。やはり濃く染まっていると染物という感じがします。ロゴマークを作成して、染物にスタンプできたらいいと話し合いました。鉄くぎを使った色止めをやってみたほうがよいかもしれません。まだ商品化までの道のりは長そうです。(顧問)

草競馬大会で出店

2024年4月末、相良サンビーチで草競馬大会が行われ、出店させていただきました。天候にも恵まれ、来場者数も結構多かったです。和紅茶、シーグラスを使ったアクセサリーを販売しました。わたしたちI-Bizの相良高校生が何者で、何のために活動していて、草競馬大会に出店しているのかという周囲への告知が少ないように感じました。杉本市長お買い上げありがとうございました。看板、ウェブ、SNS等を使った情報発信をどう行うのか、模索していくといいですね。テントの設営や販売が初めてだった子も多かったはずです。よく頑張りましたね。(顧問)

ビーチクリーン

2024年4月相良海岸をビジネス部の1年生を中心に清掃しました。牧之原市は静波や相良サンビーチがあり、かつては多くの人が訪れていたと聞きます。少しでもゴミが減ればと思いながらビーチクリーンを実施。ゴミは学校に持ち帰り、きれいに洗浄し廃棄しました。生徒によると、洗浄が結構大変でした。ビーチクリーンを行うと言っても、ゴミを収集して行政に最終的な処理を任せる事例が多いです。海のゴミは塩がついており、そのまま焼却すると、その塩によって焼却釜が痛むそうです。行政に頼らず、ゴミを処理できる方法を考えられるといいですね。(顧問)

東京社会見学

2024年3月株式会社日立システムズ本社に訪問しました。大崎駅を出て少し迷いながらたどり着いた本社ビル。日立と言えば、家電というイメージがありましたが、かなりソフトウェアを中心にサービスを展開していました。地域の課題を解決する目的は、ビジネス部のそれと同じ。消費者のニーズをくみ取り、ビジネス活動を行う様子にビジネス部の今後の活動を練るヒントは見つかりましたか。社員の皆さんが働いている様子も見学させていただき、どんな生き方をしていくかヒントが得られたかな。

千疋屋総本店で昼食をいただいた後、貨幣博物館や日本銀行本店を見学しました。日銀総裁は相良出身。為替や株価の変動(ボラティリティ)が高まっている今日、金融政策を担う日銀の存在は世界中が注目しています。ビジネスを取り巻く、金融市場や働き方にも目をむけてくれると嬉しいですね。(顧問)